本レポートはSecurity Days Spring 2025 Tokyoに開催されたAironWorksが講演したナイトセッション(2025年3月12日(水)18:35-19:35)の内容を編集したものです。

Index

イスラエルテックナイト~ IDF Unit 8200出身エンジニアと語るAI×サイバーセキュリティ ~

はじめに

登壇者は、浅井(AironWorks チーフアナリスト)と伊藤(AironWorks 日本代表執行役員)、そしてオンラインで参加したゴネン・クラック(AironWorks CTO)です。

セッションではAIがもたらすサイバー攻撃の脅威と、組織がどのように人的防御を強化すべきかについて議論されました。

AironWorksが取り組む課題

伊藤: 「AironWorksの日本代表を務めております伊藤です。本日はサイバーセキュリティの最新動向についてお話しさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。まず最近のサイバーセキュリティ脅威の傾向からお聞かせください。」

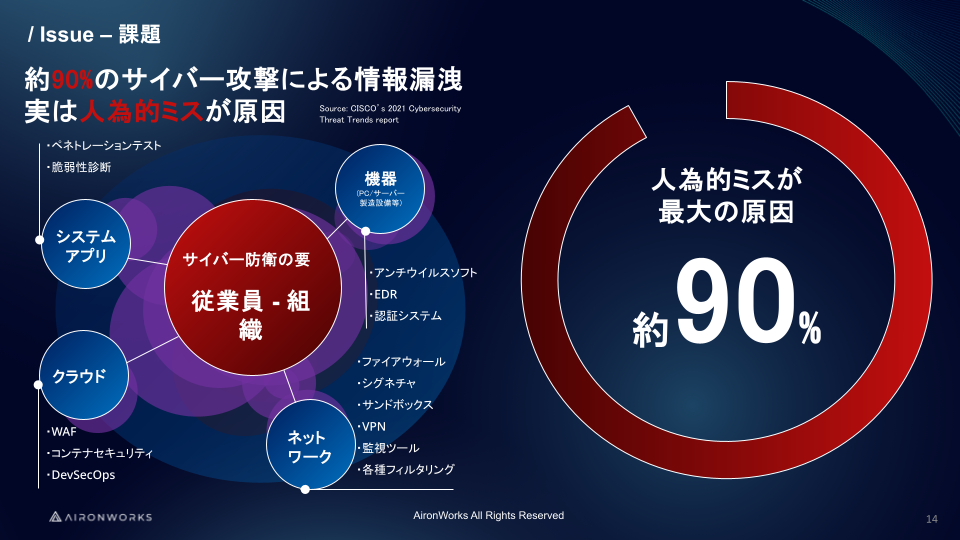

浅井: 「2024年から2025年のサイバーセキュリティ脅威ランキングで最も注目すべき点は、実に90%が人為的ミスに起因しているという事実です。」

伊藤: 「それはかなり高い割合ですね。なぜそのような状況になっているのでしょうか?」

浅井: 「システム面のセキュリティは着実に強化されてきているからです。クラウドやネットワーク、Webアプリ開発、ASMなどのセキュリティツールが普及し、ベンダー企業もゼロデイ脆弱性に迅速に対応できるようになりました。そのため、システムの脆弱性を突く従来型の脅威は減少しています。」

伊藤: 「では、情報漏洩のリスクはどうなっているのでしょうか?」

浅井: 「情報漏洩のリスクは依然として高いままです。その理由は、漏洩の多くが人的要因に起因しているからです。攻撃者の視点で考えると、高度なEDRシステムを突破するよりも、セキュリティ意識の低い従業員を標的にする方がはるかに効率的なのです。残念ながら、人間は今でもセキュリティの最も弱い環なのです。」

伊藤: 「AironWorksではこうした課題にどのように取り組んでいるのでしょうか?」

浅井: 「当社ではこの人的要因によるセキュリティリスクに対処するため、独自のアプローチを取っています。日本の研究開発チームとイスラエルの8200部隊出身のエンジニアが共同で、AIを活用したソリューション開発を行っています。」

伊藤: 「イスラエルの8200部隊とのコラボレーションは興味深いですね。具体的にどのようなソリューションを提供されているのでしょうか?」

浅井: 「私たちは人の脆弱性を可視化し、組織全体のセキュリティ意識を高めるプラットフォームを構築しています。これにより、技術面だけでなく人的側面からもセキュリティを強化することが可能になります。言わば、従業員一人ひとりがセキュリティの防御ラインとなるよう支援する仕組みです。」

イスラエルの8200部隊の技術力の高さ

伊藤: 「イスラエルのサイバーセキュリティ分野における強みについて、浅井さんからご説明いただけますか?」

浅井: 「イスラエルは世界のサイバーセキュリティ分野をリードする国として広く知られています。その背景には特殊な安全保障環境があります。常に緊張状態にあるため、国内のエリート人材が軍に集結しているんです。」

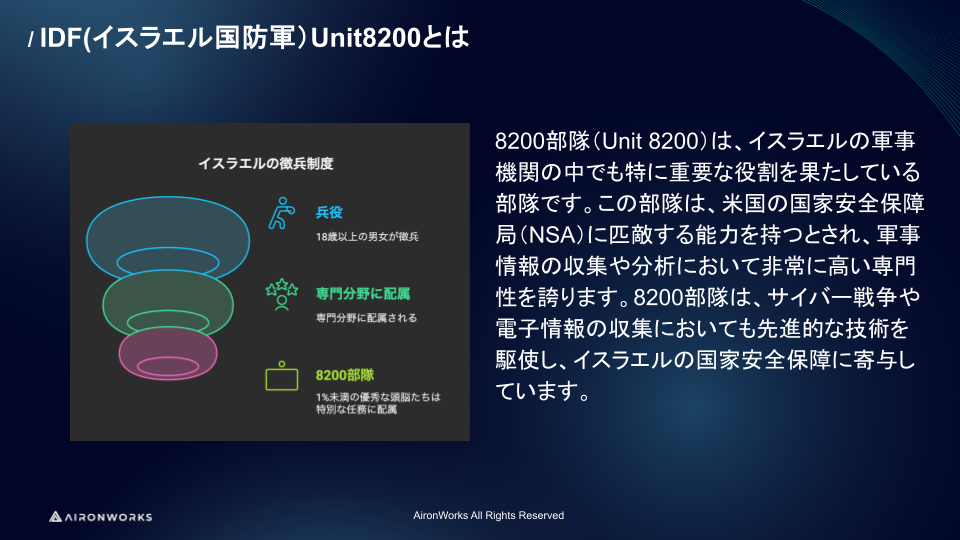

伊藤: 「特に『8200部隊』というのが有名ですよね。」

浅井: 「その通りです。8200部隊は軍の中でも特に選ばれた精鋭ユニットで、コンピュータサイエンス、サイバーセキュリティの専門人材しか入隊できない超エリート集団です。サイバーセキュリティや通信インテリジェンスのスペシャリストとして最前線で活動しています。」

伊藤: 「当社AironWorksはこの8200部隊出身のエンジニアたちがプロダクト開発の中核を担っています。彼らの専門知識を活かして、イスラエルの最先端サイバーセキュリティ技術を日本企業に提供しているんです。」

浅井: 「日本とイスラエルでは研究開発の仕組みに大きな違いがありますよね。」

伊藤: 「そうですね。日本では研究開発は主に民間企業が担当する形が一般的です。一方、イスラエルやアメリカでは軍が大規模な研究開発を先行して行い、その技術が後に民間企業にスピンオフされるモデルが確立しています。」

浅井: 「つまり、最先端技術が軍から民間へと流れる仕組みがあるわけですね。」

伊藤: 「その通りです。イスラエルはこの軍民連携のエコシステムが特に発達しています。実はアメリカも同様の仕組みを持っています。むしろ研究開発が軍主導ではない日本の方が、世界的に見ると特殊なケースとも言えるんです。それが実際にビジネスの成功にも繋がっているんでしょうか?」

浅井: 「明確な数字があります。過去15年で生まれたユニコーン企業(未上場で評価額が$1B≒約1,500億円以上のスタートアップ企業)創業者の出身母体ランキングでは、1位がGoogle、2位がマイクロソフト、3位がスタンフォード大学、そして4位が8200部隊出身者なんです。5位がIBM、6位がMIT出身者です。」

伊藤: 「母体の規模を考えると、8200部隊出身者の比率は驚異的に高いですね。この数字からも、彼らの技術力と起業家精神の高さがうかがえます。私たちはそういった優秀な人材と協力して、日本のサイバーセキュリティ環境の向上に貢献したいと考えています。」

AIがもたらすサイバーセキュリティの脅威

伊藤: 「浅井さん、AIがサイバーセキュリティにどのような影響を与えているのか、お聞かせいただけますか?」

浅井: 「AIはサイバーセキュリティの世界に大きな変化をもたらしています。攻撃側と防衛側の両方の視点から見ても、その影響は顕著です。AIを使ったサイバー攻撃はすでに始まっており、近い将来さらに深刻な脅威となるでしょう。」

伊藤: 「具体的にはどのような脅威が出てきているのでしょうか?」

浅井: 「たとえば、ディープフェイク技術による被害が海外で多発しています。実際に当社の取引先であるイスラエル企業では、CEOの声を模倣したボイスメッセージが会計担当者に送られ、『今すぐこの口座に送金してほしい』という詐欺が試みられました。」

伊藤: 「生体認証システムについても脆弱性があると聞いていますが。」

浅井: 「おっしゃる通りです。生体認証を突破する技術も進化しています。単に人が手を挙げている遠方からの写真を撮るだけで指紋情報が取得でき、それを使って生体認証システムを突破できるという技術が確立されつつあります。こうした新たな脅威に対して、私たちは常に一歩先の対策を考える必要があります。」

伊藤: 「私からも補足させていただくと、AIモデル自体を騙す『敵対的攻撃』も出現しています。例えば自動運転車の画像認識システムで、『止まれ』の標識に特殊なパターンを貼り付けるだけで『直進』と誤認識させる事例が報告されています。人間なら絶対に間違えないようなことをAIに誤認識させる攻撃は、今後さらに増えていくでしょう。」

浅井: 「さらに深刻なのが、ハッカー向けにAIサービスとして提供されている『FraudGPT』のようなプラットフォームです。これは月額数万円で利用でき、ターゲット企業のドメインを入力するだけで、そこに特化したフィッシングメールを自動生成し、攻撃まで代行してくれるサービスです。」

伊藤: 「ゴネンさん、イスラエルの観点からFraudGPTについてどうお考えですか?」

ゴネン: 「FraudGPTの危険性は、その使いやすさと高度な機能にあります。ドメインを入力するだけで、リアルタイムの企業情報を分析して説得力のあるフィッシングメールを生成します。さらにフィッシングサイトの作成、必要な添付ファイルの準備まで数日で完了します。攻撃者は専門知識がなくても、洗練された標的型攻撃を簡単に仕掛けられるようになっているのです。」

伊藤: 「つまり、AIによって攻撃のハードルが大幅に下がり、『サイバー攻撃の民主化』が起きているということですね。これまでは高度な技術を持つハッカーだけができた攻撃が、今や誰でも簡単に実行できるようになっています。このリスクに対して、私たちも防衛側のAI技術を進化させなければなりません。」

人的要素の重要性

伊藤: 「現代のサイバーセキュリティでは、もはやCSIRT(Computer Security Incident Response Team)だけに依存するモデルは限界を迎えています。これからは従業員一人ひとりがEDRやファイアウォールのように機能する必要があります。」

浅井: 「そのとおりですね。実際に従業員の意識がどれほど重要かを示す興味深い研究がハーバード大学から発表されました。」

伊藤: 「どのような研究だったのですか?」

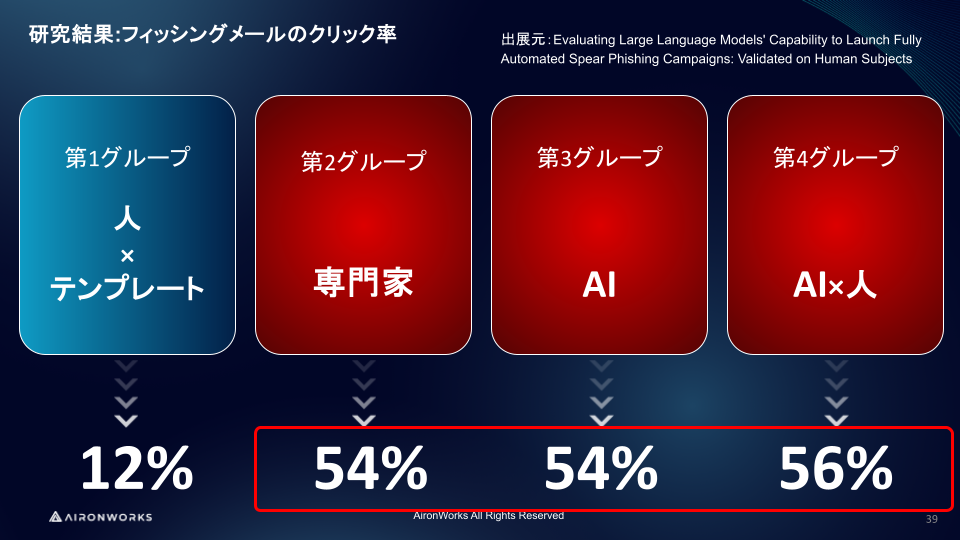

浅井: 「フィッシングメールの効果を測定する実験です。4種類のメールを被験者に送り、クリック率を比較しました。一つ目は従来型のテンプレートメール、二つ目はマーケティング専門家が作成したもの、三つ目はAI単独で作成したもの、そして四つ目はAIが作成し専門家が調整したものです。」

伊藤: 「結果はどうでしたか?」

浅井: 「驚くべき結果でした。テンプレート型は12%程度のクリック率だったのに対し、専門家作成のものは54%、AI単独でも54%、AI×専門家では56%でした。特に注目すべきは、AIが専門家と同等の効果を達成している点です。」

伊藤: 「この結果が示すのは、攻撃側がAIを活用することで、高度な心理操作を低コストで大量に展開できるようになっているということですね。つまり、CSIRT側がピンポイントで対応している間に、攻撃側は大規模に攻撃を仕掛けられる。この不均衡は深刻です。」

浅井: 「そのとおりです。セキュリティ担当者だけでこの状況に対応しようとすると、疲弊して『この仕事はもうできない』と諦めてしまうリスクもあります。」

伊藤: 「だからこそ、全社的なセキュリティ・アウェアネス(意識向上)が重要なんです。従業員一人ひとりが『これは危ないかも』と察知できるラストワンマイル防御を構築する必要があります。組織全体でサイバーセキュリティの責任を分担する文化を作らなければ、この戦いには勝てないでしょう。」

標的型訓練の新しいアプローチ

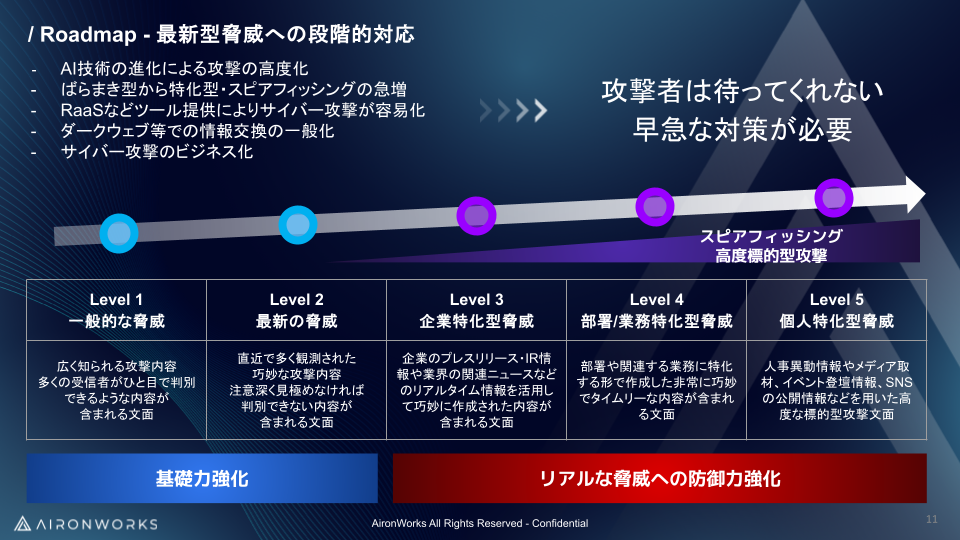

伊藤: 「私たちが重視しているのは『スペアフィッシング』という考え方です。これは標的型メール訓練をレベル1から5まで体系化したものです。」

浅井: 「具体的にはどのようなレベル分けになっているのですか?」

伊藤: 「レベル1は従来型の標的型訓練で使われる一般的なメールです。ほとんど誰も引っかからないので『やった感』だけで終わってしまいます。レベル2は少しカスタマイズしたメールですが、これも効果は限定的です。」

浅井: 「確かに、誰も引っかからない訓練では気づきが生まれないですね。」

伊藤: 「そうなんです。本当に効果があるのはレベル3以降で、レベル3はその企業に特化したフィッシング、レベル4は部署や業種に特化したもの、レベル5は社長や上司など特定の個人を騙るものです。これらは実際の攻撃に近いリアルな訓練となります。」

浅井: 「人がセキュリティリスクに真剣に向き合うためには、3つの要素が必要だと考えています。一つ目はモチベーション、二つ目は能力、そして三つ目がきっかけです。」

伊藤: 「その3つの要素について詳しく教えていただけますか?」

浅井: 「まずモチベーションは、経営層からの明確なメッセージです。『セキュリティは重要だ』というガバナンスが必要です。次に能力は、実際に脅威を回避できるスキルや知識です。そして最も見落とされがちなのがきっかけです。従来の訓練ではクリック率が2%程度と低すぎて、多くの従業員にとってはきっかけになっていないのです。」

伊藤: 「そこで認知科学の知見が役立ちます。ダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』という本にあるように、人間は通常『ファスト』思考でメールを処理します。『急いでいるから開こう』という即時反応です。しかし、セキュリティには『スロー』思考、つまり『これは本当に安全なのか』と立ち止まって考える習慣が必要なんです。」

浅井: 「まさにその通りです。このスロー思考への切り替えは一朝一夕にはできません。実際に訓練で引っかかる経験をして初めて、『次からは注意しよう』という意識変化が起きるのです。」

伊藤: 「これこそが私たちが提供している高度なスペアフィッシング訓練の本質です。単に『やりました』という実績作りではなく、本当の意味で組織のセキュリティ文化を変革するための仕組みなのです。」

まとめ

伊藤: 「最後にまとめさせていただくと、私たちの目指すものは単なるセキュリティ訓練のプラットフォームではありません。CSIRTの担当者を救い、日本全体のサイバー防御力を高めたいという思いがあります。」

浅井: 「その目標を達成するために、どのようなアプローチが必要だとお考えですか?」

伊藤: 「これからのサイバーセキュリティは、特定の誰かが強くなったり、新しいツールを入れるだけでは不十分です。組織全体で『みんなで戦う』という意識醸成が不可欠だと考えています。持続可能なセキュリティ体制は、全員参加型でなければ実現できません。」

浅井: 「全員参加型というのは理想ですが、どうやってそのきっかけを作るのでしょうか?」

伊藤: 「きっかけづくりこそが重要です。実際に訓練でフィッシングを体験し、『引っかかってしまった』という経験をすることで初めて本当の意識変革が起きます。コロナワクチンのように、擬似的な『感染』を経験することで、その後の行動が変わるのです。これこそがセキュリティアウェアネスの本質だと思っています。」

ゴネン: 「グローバルな視点から補足させていただくと、AIを活用したフィッシング攻撃の脅威は日々増加しています。文化的な違いもあり、日本企業はリスク回避的な傾向がありますが、サイバーセキュリティへの投資はアメリカほど積極的ではない状況です。」

伊藤: 「その点について具体的な違いはありますか?」

ゴネン: 「アメリカではAIの悪用に関する議論が日常的に行われ、ディープフェイク対策などへの投資も進んでいます。日本企業も目の前の脅威だけでなく、これから来るリスクにプロアクティブに対応していく姿勢が求められています。」

伊藤: 「まさにその通りです。私たちAironWorksは日本とイスラエルのチームが共同で、こうした最先端の脅威に対応するソリューションを開発しています。人の脆弱性に焦点を当て、組織全体のセキュリティレベルを高める—これが我々のミッションです。」

浅井: 「本日のセミナーを通じて、技術だけでなく人的要素の重要性をご理解いただけたら幸いです。サイバーセキュリティは一部の専門家だけの問題ではなく、組織全体で取り組むべき課題です。」

伊藤: 「最後に締めくくりとして申し上げたいのは、サイバーセキュリティは『技術の問題』ではなく『人の問題』だということです。最高のツールを導入しても、それを使う人々の意識が変わらなければ意味がありません。私たちは技術と人、両方からのアプローチで、真に効果的なセキュリティ文化の構築をサポートしていきます。本日はご清聴ありがとうございました。」

講演者

ゴネン クラック Co-founder and CTO

イスラエル国防軍のエリートインテリジェンス部隊 Unit 8200にて、サーバーセキュリティ、コンピュータサイエンス、暗号関連の業務に従事。サイバーセキュリティチームを率いて、Unit 8200研修生の育成にも従事。テルアビブ大学にてコンピュータサイエンスの修士号取得。アルゴリズム設計、機械学習、AI領域の専門知識と技術を有する。

浅井 正史 チーフアナリスト

2014年に総務省に入省。以降、情報通信政策・経済政策を中心に公共政策の企画・立案に従事。国家公務員在職中は、内閣官房や財務省への出向のほか、英国へ留学しコンピュータサイエンス及びデータサイエンス分野を専攻。2022年9月より現職。

伊藤章博 日本代表執行役員

2002年、ニフティ株式会社入社。経済産業省関連事業の統括を担当。2016年、GLOZUS株式会社執行責任者に就任。2018年、GMOsecurity byイエラエの取締役COOを務める。2023年、株式会社Luupの事業部長としてシェアNo.1を達成。2025年より、AironWorksの日本代表として活躍中。サイバーセキュリティと新規事業開発に関する豊富な経験を持つ。